技法書の紹介と補足

当サイトの絵画作品は、ほとんどが絵絹に日本画の技法で描いた肉筆作品です。美術展の図版で、紙に制作する紙本着色(しほんちゃくしょく)に対して絹本着色(けんぽんちゃくしょく)あるいは絹本着彩(けんぽんちゃくさい)と記載され、昭和初期まで日本画の代表的な技法でした。

古い掛け軸で見かける仏画、動植物画、風景画、美人画の多くが絹に描かれています。上村松園や伊東深水、鏑木清方の美人画、伊藤若冲の動植物画等どれも絹でなければ表現できないものです。

喜翔は、カレンダーの原画制作を機にこの技法に取り組み、試行錯誤して身につけた技法の良さを多くの方に知ってもらいたいと、2000年に「絹絵教室」を開講(※2013年に閉講)。教室受講者のために作成した技法書を一般の方向けにも販売中です。

絵絹に描く美人画-きぬ絵(絹本着色日本画)の技法-

◆電子書籍版(PC タブレット・スマホ用ダウンロード版)定価1,100円(税込)

◆オンデマンド書籍版(紙の本) 定価 4,950円(税込)送料無料

※ご購入に関しては「CARGO」とご購入者様との商取引になります。詳細はカーゴにお問い合わせください。

※技法についての質問を受け付けております。お名前(ニックネーム可)、技法書の参照ページを書き添えて、必要なら画像を添付して、contact ページのメールアドレスへご連絡ください。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

※補足 出版後に発生した変更箇所をまとめました。(※購入時期によっては改訂済みです)

●プロフィール P46/本文2行目「県立熊本高校出身」は入力ミスです。正しくは「熊本県立八代高校出身」です。

●すずり P3/用具材料紹介ページのすずりを小学校時代の物で良いとしておりましたが、小学校では現在品質の悪い物を使用している場合があると知り訂正します。日本画材店、書道専門店などで定価5000円以上の物を購入されることをお奨めします。

●墨 P3/墨の画像で普段使用している墨「興雲」を茶墨としていますが墨色は黒です。色のバランスが良く、手に入りやすく価格も安いので骨描きやぼかしで調子をつける等、地塗り前の基礎段階で使うのに重宝な墨です。

●文字抜け P14 最下部 / 正 ※顔や白い着物など、濁った色にしたくない部分には墨を使いません。

●胡粉の溶き方 P6/たたき(団子状にした胡粉を乳鉢にたたきつける)については、最初のうち扱いにくいですが、膠を多くしてこねた柔らかい団子を昔からの言い方通り100回程度たたくほうが仕上がりが良いようです。 また、たたき終わった団子を平たくしてぬるま湯に5分浸した後取り出し、濡れた団子のままラップに包んでタッパーに入れ一晩冷蔵庫で寝かせた後皿に取り出して、水を少しづつ加えながら研ぐように(力を入れて皿に擦るように)時間をかけて溶くと上質な仕上がりとなります。

●のり P9/のりの溶き方をやや薄めに記載しています。初心者の方には固いほうが貼りやすいため、市松のり小さじ山盛り1杯に対して水100cc~120cc程度で溶くほうがよいでしょう。

●絹張り P10

※しわ・たるみの出にくい張り方

1.木枠にのりを置いた後、絹上部を張り左右端をピンで留める。

2.左右(耳のある方)を絹目がまっすぐになるように注意しながら下まで軽く貼った(絹に軽くのりが付いた状態)後、一度はがす。

3.再度丁寧に上から順に、左右斜め下へ強めに引きながら絹を親指を使ってしっかり押さえることを繰り返し下まで張り、最下部は軽く引いて糊をしっかり抑える。(最初に貼った時の糊あとが木枠内側からずれないほうが良い)

4.のりが完全に乾いてから防水のための布ガムテープを木枠内側にぴったり合わせて貼る

張った直後はたるんでいてもその後の湯引き、礬砂引き後はピンとします。糊が乾いている途中で修正するとかえって縦横のバランスが崩れ、しわの原因になります。のりの画面への染み出しを防ぐには、木枠内側から3mmほど離してのりを置くと良いでしょう。

※絹に問題があり左右に一定の幅でたるみが出た場合は、完全にピンとさせるのは難しいものの、そのまま使いたい場合は乾かしてから部分的に張り直すことが可能です。

1. たるんだ部分の左右どちらかの布ガムテープを部分的に慎重にはがして切り取る。

2. 絹の端を持ち上げて慎重にはがし固めののりをへらなどで差し込むように置く。

3. 絹を強めに引きながら木枠内側から1cm程度離れた位置に画鋲(金色円形で平たい押しピン)を刺して押さえ、1~2cm間隔でピンが並ぶ状態にする。

4.反対側も同じ作業で画鋲を押し完全に乾かしてから画鋲の上から布ガムテープを貼る。

左右だけではたるみ解消が難しい場合はたるみ部分に近い木枠の上面または下面も同じ作業をしたほうが良いでしょう。少し描きにくさが残るものの、裏打ちの段階できれいに仕上がります。画鋲を全て取る、または一部取ってから布ガムテープを貼ったほうが見栄えが良いですが、何回も水を使うような作業が多い場合にはまたたるみます。

●水干絵具 P7/水干絵の具の色名と色合いはメーカーによって少しずつ違います。本書中ではほとんどを「上羽」ブランドのものを使用しておりますが、顔の色味を表現するときによく登場する「珊瑚色-さんごいろ」は中川胡粉「鳳凰」ブランドです

●絵具の溶きなおし P7/冬場は低温のため、溶いた絵具がすぐ固まります。プリン状の場合はそのまま低温で温め、水分が抜けている場合は通常の5倍くらいの湯で薄めた膠水を少量入れて温めて溶きなおします。

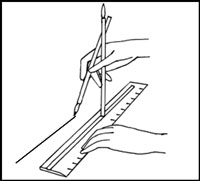

●直線の描き方 直線を描く際の技法について記載が抜けております。

直線は「溝引き」の技法で描きます。溝のついた定規を片手で押さえ、もう片方の手に線描筆と(柄の太さが溝に合うサイズの)さかさまにした筆を持ち、溝に当てて滑らせながら線を引きます。